促排卵,会不会引起卵巢早衰

简明扼要版

不会的,放心吧。

详细说明版

网络上关于“做试管婴儿促排卵会导致卵巢早衰甚至绝经”的传言流传很广:

“女性一生一般只有400多个卵子,本来每月就释放1个卵子,促排卵之后一次可能会取7、8个卵子,那不等于提前‘预支’了卵子?到最后肯定会‘透支’的啊!”

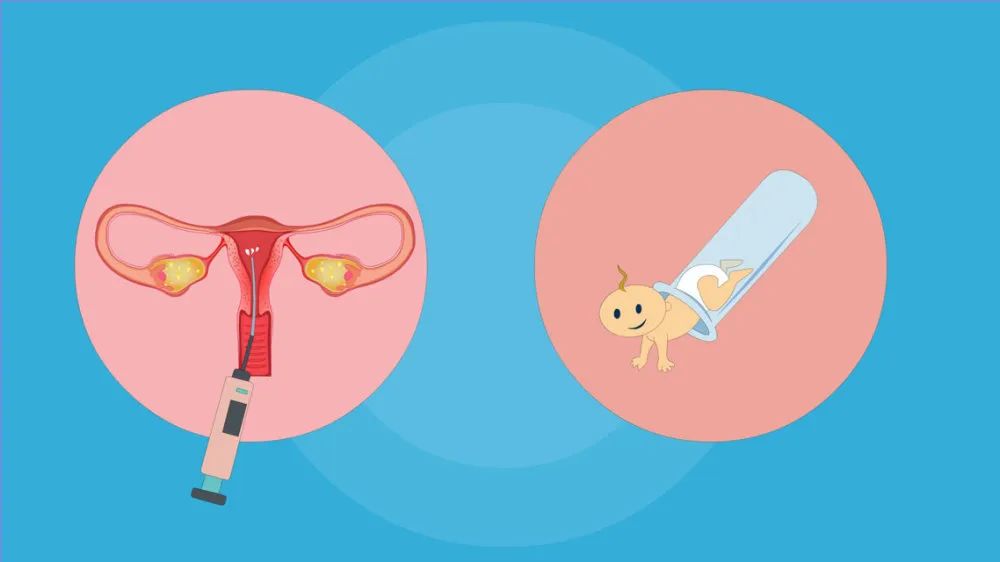

这种说法其实只对了一半,最关键的部分没有说。在胎儿期,女性的卵细胞数量可达百万,并且恒定,不会再增多。从出生开始,卵细胞的数量就开始减少。出生时减少至不到100万,出生后到青春期前卵继续减少,若青春期后卵仍未受精,则会随子宫增生的内膜及血液排出,到更年期后卵便消耗殆尽。

那么,一共400多个卵子,促排卵每月取出7、8个,那会不会提前用光呢?

其实,女性每个月经周期开始会有多个卵泡同时发育,同时会有1个卵泡会长大,发展成为“优势卵泡”,成为卵子并排出。

那么其余卵泡去哪儿了?他们会萎缩、衰退,我们把剩下这些趋于退化的卵泡叫做“闭锁卵泡”,这是一种非常正常的生理现象。

正规医院要做的促排卵,只是通过药物将那些本应进入闭锁期的卵泡重新拉回生长队列中,并不会影响卵巢中的卵子储备,也不会将原本要以后排出的卵泡提前排出。

换言之,医生用药只会唤醒原来长不大的“闭锁卵泡”,不会影响到下一个月经周期的“优势卵泡”。

促排卵并不影响姐妹们400-500个卵子库存,因此,也不会导致卵巢早衰。

促排卵会不会引起卵巢过度刺激综合征

简明扼要版

有可能。所以,在正规医院做促排卵的同时,都要进行严密监测,一旦发现异常将采取相应的保护和应对措施,尽可能避免卵巢过度刺激综合征(以下简称OHSS)的发生。

详细说明版

01左中括号何为卵巢过度刺激综合征左中括号卵巢过度刺激综合征(ovarian hyperstimulation syndrome, OHSS) 是一种人体对促排卵药物产生的过度反应而引起的辅助生育的主要并发症之一,它以双侧卵巢多个卵泡发育、卵巢增大、毛细血管通透性异常、异常体液和蛋白外渗进入人体第三间隙为特征。OHSS的临床表现为下腹稍肿胀、胃胀、轻度恶心及呕吐等。根据临床表现症状的不同,可将OHSS分为轻度、中度(发生率为3%~6%)、重度(发生率为0.1%~2%)三级。

[ 图:B超显示下的卵巢过度刺激 ]

01轻度症状和体征多于注射HCG后的3~7天出现,表现为胃胀、食欲差、下腹不适、沉重感或轻微下腹痛。B超检查显示卵巢增大,直径≤5cm。

02中度有明显下腹胀痛,可有恶心、呕吐、口渴,偶伴腹泻,体重增加≥3kg。

03重度在中度症状的基础上出现腹水伴或不伴胸水、呼吸困难、血液浓缩等。

02左中括号哪些人容易发生OHSS左中括号与OHSS有关的高危因素主要有:1. 卵巢对促排卵药物高度敏感(即高敏卵巢):常见于多囊卵巢患者及年轻(年龄<35岁)瘦小者。2. 使用HCG促排卵或维持妊娠后的黄体功能。3. 既往有OHSS病史者。03左中括号如何预防OHSS左中括号这就涉及到试管周期前提供基础卵泡检查数据的重要性了。因为在进行试管周期时,医生会根据每个准妈妈卵巢的不同情况进行具体分析,对症下药。因此,每个准妈妈促排卵药物的使用情况,包括种类及剂量,都是不一样的。另外,在试管过程中,每位准妈妈都应该配合医生进行相关检查,这样医生在病情加重前就可以察觉到,从而做出有效的预防。04左中括号发生OHSS时应该怎么办左中括号尽管OHSS会造成一定的不适,但它是一种自限性疾病。所谓自限性疾病,就是疾病在发展到一定程度后能自动停止,并逐渐恢复痊愈,并不需特殊治疗,靠自身免疫就可痊愈的疾病(伤风感冒就是一种常见的自限性疾病)。因此,发生轻度OHSS时,准妈妈仅仅需要接受支持治疗和一定监测即可。所以,当准妈妈们出现轻度OHSS时不用太过担心,一般不会有太多不适(妊娠后内源性HCG增加会导致妊娠早期OHSS病情加重),也不必做特殊处理。同时准妈妈们也要注意休息,避免剧烈活动,以防止病情加重。 如果还有疑问,

如果还有疑问,